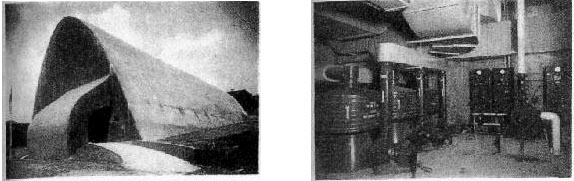

外観(左),地下2階の毒ガス浄化装置(右)(電信電話事業史5,第9編「建築」より)

国防電話局の装備: 戦時体制下でこの局舎が非常時の通信手段確保の為の施設であったことは、電信電話事業史5第9編 の国防電話局の解説からも分かる。同書から引用すれば、「昭和19年3月当時の物資窮乏のなかを, 軍部の協力もあって,約1年の工期で完成した。鉄筋コンクリート3階建て。窓なしパラボラ型の外 観」とある。 この建物は地下2階から地上3階の計5層からなる建物で、空調は当時アドソールと呼ばれる除湿装 置が主であったがさらなる空気環境への配慮がなされた。ヒートポンプ式冷暖房装置(日比谷劇場 から冷凍機を供出)のほか毒ガス浄化装置が導入され、照明に蛍光灯及び殺菌灯が用いられたとあ る。 |

●戦時下の建築動向 戦時色が濃厚になるにつれ自由な表現を行うことも次第に憚られるようになり、またある時期か らは資材統制が行われた結果 建築は木造が主となり軍事関連施設以外の非木造建築は事実上不 可能となった。こうした時期に建築を行う以上は何らかの形で軍や国策と妥協もやむを得ず、無 論これは逓信省や山田守やだけの問題ではなく等しく苦難の時代を過ごしていた。 山田は昭和15年に山田は営繕課長に昇格しており、この前後から山田は時局に対応した論述をい くつも発表している。しかし「建築家山田守」によれば、思想的なことよりも中途半端な姿勢を 嫌う常に積極姿勢の性格がそうさせたのだろうといった内容が述べられている。(註1) ●戦時下のパラボラアーチ ここでは戦時下の山田の対応全般について軽々に論評するつもりはないしその能力もない。 ただ山田守の建築に関心を抱く者としてひとつだけ気になる点を述べるとすれば、営繕課長とい う要職にありまた時局に適合した建築を誌上で論述を行うその一方で、実際は従来からの山田の 好みでもあったパラボラアーチを局舎の設計に用いていた点である。つまり本心としては、意外 と純粋にあくまでもひとりの「表現者」として自由な創作を行いたかったことに尽きるのではな かろうか。一説には山田は東京中央電信局のパラボラ型屋根は爆弾があたってもそれてしまうと 説明していたらしい。(註2) こうした本気とは思えぬ説明をまかり通らせる山田の力にも驚くが、これが自らの表現を通す為 の方便だったと解釈するならば、戦時中に造られたパラボラアーチ屋根は、むしろ山田自身の表 現者としての存在をこの時期でも示そうとするものであったと考えたい。 戦時下の要職に位置する者が実はその力をもっぱら個人的な表現の方向に費したとするならば、 見方にもよるが、むしろ救いだったと言っては語弊があろうか。 |

註1:「建築家 山田守」,P194による 註2:「建築記録/東京中央電信局」座談会,P98による |

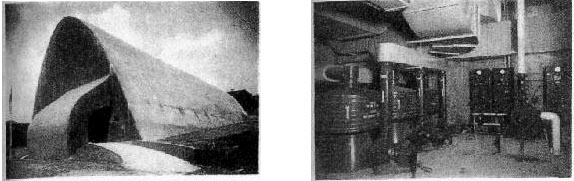

「電信電話事業史5」には国防電話局以外にもうひとつ、同時期にパラボラ曲線を大屋根に用いた 送信所が掲載されている。設計者の記述は見られないがこの頃のどの設計陣の作品年譜にこの建物 の関与が見られないこと、しかし山田守は営繕課長として設計を統括する立場であったことなどか ら少なくともなんらかの形で彼が設計に関与していた可能性が大きいと考え、ここで独自の見方と して山田守の設計と推定した。 |

●北の大地のパラボラ形局舎 北海道札幌市の烈々布に平屋の第1期工事の送信所(昭和13年)の第2期工事として、昭和18年にパ ラボラアーチ型屋根が覆う送信所が建てられた。 電信電話事業史5の記述を引用すると「18年6月気象放送業務開始に伴う局舎増築完成。パラボラ型 屋根、鉄筋コンクリート造平屋建て87.5坪・・・・第2期の機械棟の外観は写真69でみるように,パラ ボラ型の屋根が付き、柱のところでは、その曲線のままバットレスとなっている」とある。 バットレスとは壁面から直交して突き出た袖壁状の構造体を指しこれが屋根の曲線と一体化してい るのが特徴である。国防電話局と同様こうした鉄筋コンクリート造建築は国策上の必要性が無けれ ば認められない特例の部類であったのだろう。 この建物は戦後も短波放送の送信所として長く活用されていたようで、札幌市東区付近の航空写真 をたどったところ比較的近年まで存在していたことがわかった。しかし残念ながら現在は取り壊さ れて空地になっている。 |

●戦後の建築への展開 他にもこれに似た防空上の備えとしてコンクリートの屋根を設けることが行われていたらしい。山 田の戦前の代表作である東京中央電信局に取り付けられた屋根もこのような曲線ボールト状だった のだろうか? そして戦後の建物との関係については想像に過ぎないが、校舎建築の最上階でも曲線カーブのボー ルト屋根(バットレス付のものもあるようだ)が数例見られ戦中の局舎との関連を感じさせる。 |

東海大代々木校舎 |

東海電波高校(「山田守建築作品集」より) |