鷲尾氏(左)と石本喜久治氏 (右) (石本家所蔵) |

鷲尾氏(左)と石本喜久治氏 (右) (石本家所蔵) |

大阪の竹中工務店に在籍中、上司の鷲尾九郎氏とのひとコマ。ひとりの社員として、また分離派の一員

として、さらに渡欧を企てるなど目まぐるしい日々を送ったことが想像されるこの時代の石本ではあるが、

実像伝える映像はほとんど皆無なのであった。これは、そんな中での数少ない貴重な映像であろう。

写真の裏には、自筆で「鷲尾竹中工務店設計部長ト共ニ 大正12,3年頃。於堂ビルバルコニー」と記され

てあった。

(2008.3 掲載)

|

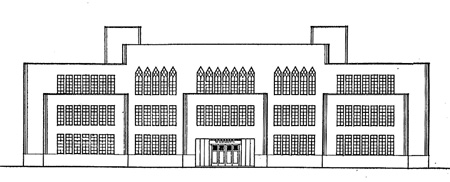

................ ................ある小学校 (「分離派建築会の作品」第3刊より) |

最近、小学校建築の研究で知られる建築史家川島智生氏とお会いした。その際に教えて頂いた石本喜 久治の作品に関連した氏の発見を紹介したい。 「分離派建築会の作品」第3刊(1924)には石本喜久治によるドローイング「ある小学校」の平面図と立面 図が掲載されているのだが、これについて川島氏は大阪の「桃園第一尋常小学校」(竣工時名称)とし て実際に建てられていたことを見い出し、取り壊し前(平成5年)に調査を行なったとのことである。 戦後は「大阪市立桃園小学校」と改称されたその小学校の校舎は、写真のように長らく使い続けられた。 しかし、都市部の児童数減少の問題から中央小学校へ統合されることとなり、1991(平成3)年に閉校した。 (解体1996年8月)。 |

................ ................正面玄関側 (「閉校記念誌 桃園」(*1)より) |

校庭側 (「閉校記念誌 桃園」(*1)より) |

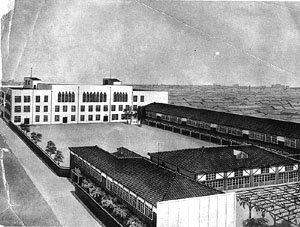

遡れば明治6年に大阪南大組第三小学校として開校して以来、木造校舎にて授業が行なわれてきたが、 1924(大正13)年、初めて鉄筋コンクリート造の校舎が敷地の西側に建てられた。 石本喜久治が設計を引き受けた経緯は不明であるが、個人の立場で請けた仕事であったことは間違い ないようであり、校舎落成時の記念ブロンズ額にも石本個人の名が記されている。 |

................ ................竣工時の鳥瞰パース(作画は石本ではない) (「閉校記念誌 桃園」(*1)より) |

ところで、川島氏の研究によれば鉄筋コンクリート造の小学校校舎の建設は1920(大正9)年に建てられ た神戸の須佐小学校を嚆矢として、大正10年代以降各地で建てられるようになったとされる(*2)。 桃園小学校はそうした初期のコンクリート校舎の中でも、平坦な外壁、玄関廻りその他に重々しい装 飾を用いないなど、ある種の近代主義的な方向性を感じさせる最も早い時期の校舎と目されている。 (2011.1) |

*1:(編集・発行)大阪市立桃園小学校“桃園教育を明日に つなぐ”記念事業実行委員会,1991.3 *2:ちなみに東京の鉄筋コンクリート造の小学校は、林町 小学校1922(大正11)、次いで猿江小学校1923(大正12) 年が始まりとされる。(「東京市立小学校における初期の 鉄筋コンクリート造校舎について」藤岡洋保) |

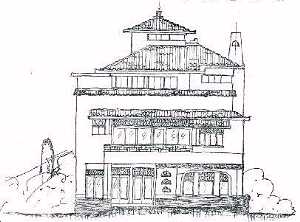

................ ................猿沢池からの外観 |

石本氏によるドゥローイング(左右共に「建築画報」vol.17 9号から) |

寺社建築の多い伝統的な地域性へを配慮した上で独自の表現を目指したとの解説が付されている。それでも、

分離派風の半円形窓なども並存している。

(2011.1 記述更新)

|

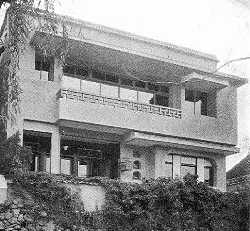

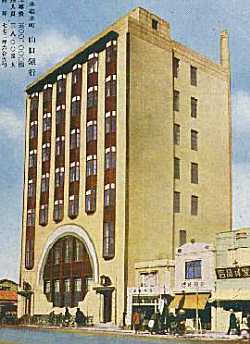

各階通しのベイ・ウィンドウと低層部には円弧の窓をあしらった大胆でグラフィックなデザイン。

濃厚なロマンチシズムが感じられる。分離派に参加し建築の芸術性を標榜した頃の石本の特徴を

良く示している。

(2017.1 記述更新)

|

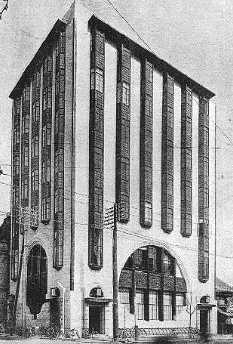

........ ........ ....................... .......................山口銀行東京支店(「建築画報」vol.14 5号) |

完成当時の写真絵葉書 |