...................................... ......................................制作中の荻島安二の肖像(「荻島安二作品集」の第1ページ) |

《ゆびわ》(1921) (「荻島安二作品集」より) |

● 町へ歩みだした彫刻、あるいは「近代メカニズムとの握手」 建築の話題から離れるようでちょっと恐縮なのだが、荻島安二という彫刻家のことは是非知っておき たい。今、「彫刻家」と言ったばかりだが、実のところ彼は大正時代の末期から様々な既成の純粋芸術 の枠にとどまらない創造を行った芸術家、あるいは、日本がモダニズムを指向し始めた昭和の前半に近 代的な都市文化の形成と軌を一にして活動したデザイナーと言うべきかもしれない。 彫刻家斎藤素巌は、荻島逝去後の作品集刊行に際して「近代メカニズムとの握手」との言葉を贈った。 モダニズムへの感性を我が物としつつ活躍した荻島を評した言葉である。 |

...................................... ......................................制作中の荻島安二の肖像(「荻島安二作品集」の第1ページ) |

《ゆびわ》(1921) (「荻島安二作品集」より) |

荻島安二(1895-1939)は、朝倉文夫の下で修行しつつ大正6年に文展初入選を果たすなど大正後期には 彫刻家としての実績を着実に固めつつあった。作風は女性の流麗なデフォルメなどで、当時としては異 彩を放っていた。 彼は、その時代を席捲していたロダン的リアリズムの枠から解き放たれており、より自由な感覚を前 面に打ち出した。ドイツ表現主義彫刻により近い雰囲気が漂う。事実、初期のアーキペンコやメシュトロ ビッチの彫刻を好んでいたとも伝えられ(注1)、要するに旧態に甘んじない、新しい方向を目指す彫刻家 であった。 |

|

関東大震災の傷跡も癒えない東京において、映画という人気のメディアの復興も待ち望まれていたに違 いない。大正13年に日活が映画館「葵館」を新築した際、建物のデザインも新進の芸術家である村山知義 (緞帳などを担当),吉川清作(建築)らと共に荻島もその一人として任され腕を振るった。彼は建物正 面一面を大きなレリーフとし話題となった。 一見して古代エジプトの浮き彫りを思わせる葵館のレリーフは、(メシュトロビッチなど当時の前衛彫 刻家が古代の彫刻に創造の源泉を求めていたことと関連するのか)当時の荻島が「エジプトに惹かれてい た」という、深水氏の回想の言葉を裏付けていよう。 また当時のこと、このレリーフの人物は物議を醸しもした。時の大臣夫人がこれを見て女性侮辱と抗議 して、結局は水着で覆う破目になったというおかしな逸話も残る(注2)。(もっとも舞い踊るおかっぱ頭の 人物は、必ずしも男女いずれかを特定できないような気もするのだが・・・) |

葵館のレリーフ(上下共「建築新潮」より) |

● 荻島の庇護者N氏邸宅訪問(2008年2月) 戦前に芸術家が多く暮した落合から目白周辺を紹介するブログ(注3)の記事に、住宅内部に彫刻がいく つも写る写真が掲載されていた(下左)。写真の出典元は「主婦の友」による紹介記事からのものなの だが、その中に荻島安二の《こころ》(1921)や《鏡》(1922)とよく似た彫刻が見られた。(下右) どうもこの写真の家は残念ながら戦災で焼失してしまったようなのだが、戦後にお宅は建て直されて 今も末裔の方が暮している様子だった。 私は、彫刻の行方ついて確かめたいという思いに駆られて、 思い切ってその家を訪ねてみることにした。 |

....................................... .......................................彫刻が置かれた旧N氏邸内部(「主婦の友」(1924年2月号)) |

荻島安二《鏡》(1922) (「平和記念東京博覧会美術館出品図録」 (美術工芸会)より) |

幸い当地に住い続けるN氏の末裔の方が健在であった。私の突然の訪問にもかかわらず話を聞くことも叶 った。当時の家主であったN氏は荻島安二の作品を所有するなど、作家活動をサポートしたいわば荻島にと っての芸術的パトロンのような存在だったそうである。どおりで荻島の彫刻が家の中を占めていた訳だ。し かし当時の彫刻作品は残念ながらやはり戦災で失われ、後に再度収集した作品や資料もN氏が晩年に東京国 立近代美術館にすべて寄贈されたとのことだった。 こうした話を玄関口で聞かせてくれた末裔の方は、間接的に伝えられたことを断片的に記憶するだけ、と 控えめにおっしゃる。ともかく私は家の中へ通された。戦後に建て直された家とは言っても昔の邸宅のよう な気品が漂う。期待めいた予感が私の心中を駆け巡ったが、応接間に通された瞬間にやはりこの予感は的中 し、思いがけない出会いに恵まれた。 すべて寄贈されたという言葉とは裏腹に、昭和7年の二科展に出品された女性像《波》が、なぜかここに もあるのだ。マネキン製造の会社「七彩」所蔵の作品を展覧会図録で見たことがあるだけなので、ここで 《波》に遭遇するとは思いもよらない驚きなのであった。しばしその美しさに見惚れてしまったが、気を取 り直して考えてみれば、金属彫像ならば型さえ取れれば複数鋳造されること自体はさして珍しいこととは言 えない。それでも「N氏宅に今もある」という事実はやはり驚きなのであって、N氏と荻島の深い関係を証 明する興味深い発見であるように思えてならなかった。 |

.............................................. .............................................. |

荻島安二《波》(1932) (N氏宅にて撮影) |

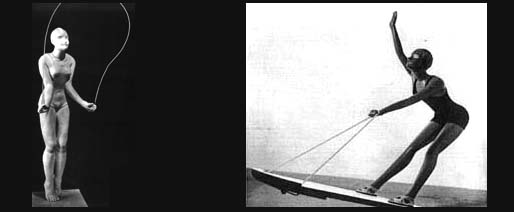

● 初の国産マネキンを作った荻島安二 《波》は颯爽と風を切って水上を滑走する、躍動的な女性の美を追求した作品である。それまでの彫刻と はちょっと違う。スポーツの普及という時流に即した題材を用いてスピード感の表現するなど、モダンな感 覚が生きている。荻島は日本で最初に洋マネキンを制作した人物とされており、ファッション業界に必須の 時代の先端を捉える視線で成された彫刻のひとつとも言えるのだ。水着で水上スキーに興じるポーズのマネ キンも実際に作られた。よって《波》は、他の同類の作品と共にファッションセンスを彫刻に持ち込むとい う大胆な試みの所産と見て良いであろう。 さらにこれが作られた昭和7年当時の一般通念に思いを馳せるなら、このようにスポーツに興じる行動的 な女性そのものも相当大胆に映ったことであろう。 こうしてマネキン制作にも手を広げるなど、商業芸術であろうと躊躇無く芸術の垣根を越えて行き来する 荻島の姿勢、つまり純粋芸術のみに価値を置く作家とは異なる点こそが、彼の大きな魅力でもある。 |

洋マネキンの製造は、大正14年に東京美校彫塑科を卒業した島津良蔵が、島津製作所で国産化に踏み切 ったのが事の始まりとされる。同年に島津の依頼によって荻島安二が日本で最初のマネキン人形を制作し た。いつしか荻島自身が島津マネキンに身を置くまでになり意欲を傾けたのだが、その過程で昭和5年に村 井次郎、そして昭和8年から向井良吉らが加わって本格的なマネキンの国産化の時代が始まった。素材の改 良にも助けられマネキンは飛躍的に洗練され普及に拍車がかかる。こうして戦前の日本のファッション界 にも、一時のまばゆい輝きが放たれた。戦争による中断を余儀なくされたものの、戦後ただちに島津良蔵 や荻島の後輩らによって七彩工芸(現「株式会社 七彩」)が設立され再スタートして発展を続けた(注4)。 ちなみに、旧N氏宅と島津良蔵が一時期暮した家とは、割と近所であったようだ。N氏との交流は不明 だが、N氏は荻島を介してマネキン業界とも縁もあったことを窺わせる。なぜなら、N氏宅には「七彩」 から何らかの記念で贈呈された村井次郎らの金属彫刻の小品も見出されたからである(下の2点)。 |

.................................................................... ....................................................................七彩からN氏に贈られた彫刻― 村井次郎《少女のオブジェ》(1972) (N氏宅にて撮影) |

七彩からN氏に贈られた彫刻― 毛利武士郎《裸婦》(1972) (N氏宅にて撮影) |

荻島のマネキン制作は、近代社会に果たすべき新しい芸術家の役割を見据えたものであった。 「マネキンは近代商業の発展と共に発達した、近代彫刻の一分野であり・・・・・最も進歩した頭脳と技術を必 要とする」(注5)として、量産化時代の芸術家にとって高い技術と重要な役割を負っていることを訴えた。 例えば荻島らの彫刻やマネキンのモデルには銀幕のスター女優がよく登場する。マネキンに課せられた商 業的な使命に応えるためのアイデアである。しかし、これには映画のワンシーンに見られる女優の表情を的 確に捉えて立体的な陰影に置き換えるという彫塑家としての力量はもちろん、モダニズムの時代感覚に即し て時代の先端の表情を見極める眼差しが必要とされたが、彼は常に試作やデッサンなどの研鑽を重ねてこの 高度な要求に応えたようなのである。(注6) |

.................................................................... ....................................................................荻島安二《デッサン》(「荻島安二作品集」より) |

荻島安二《マネキン》(1938)(「荻島安二作品集」より) |

● モダンボーイN氏の芸術家との交流 現在の家主の話によれば、その昔N氏は何より新しいものを好むいわば当時のモダンボーイだったとの こと。そして戦前のN氏邸は、彼の穏やかな人となりとあいまって芸術家の集うサロンの如き様相を示し ており、時には大きな蓄音機で音楽が奏でられつつも映画女優も顔を出す華々しい光景があったようだ。 N氏の本業は小西六に勤める写真業界人で、家には写真誌「LIFE」を直接取り寄せ、戦後は独立して写 真館「光影社」を目白に興した。彼は荻島の庇護者として作品を買い上げ、あるいは身の回りの世話まで も気遣ったばかりでなく、モダンな薫りを発する環境によって荻島を陰から感化していたのかもしれない。 荻島自身も「新興写真研究会」に所属して写真による活動を行っていた。 ただし、こうした聞き取った話を裏付ける資料はさほど残されていないようであり、包まれた謎を解く 研究もまだこれから、といったところのようだ。 |

● モダニズム都市創造の広がりと荻島の活動 昭和10年前後を中心に、荻島は彫刻を基本としつつもマネキンの創作,写真,メダル製作,本の表紙, 果てはマッチ箱デザインに至るまで、既成の彫刻家の活動の枠を越えた様々なデザインに手を染めてい た。また、いくつかの店舗内外装も行った。特に西銀座のバー「ブロードウェー」には先ほどの女性像 《波》が飾られていたと、荻島の友人であり画家の深水正策が伝えている(注7)。この店の荻島がデザイ ンしたマッチのラベルのモデルは、もしかしたら往年の人気子役女優シャーリー・テンプルだろうか。 |

.............................................. ..............................................荻島安二《メダル》 (N氏宅にて撮影) |

荻島による「ブロードウェー」のマッチラベル(某宅所蔵) |

大正後期の建築界で分離派が旗揚げしたように、近代工芸、写真、商業芸術などの様々な分野で、日本 におけるモダニズムの新しい創造の動きが始まった。 彫刻界の動きを例にとるならば、既に大正時代には彫刻界の中でも純粋芸術の枠内に留まる従来からの あり方を疑問視する向きがあり、これを打開するために斎藤素巌と日名子実三が大正15年に「構造社」を 設立した。都市の表層たる建築と彫刻の調和を図る、つまり公共芸術としての彫刻の模索が始まった。 初期の構造社では「綜合試作」と銘打った、建築スケールの実物大モデルを課題として各メンバーが彫 刻を当てはめる共同制作的な試みが数回行われた。これに対する建築界の反応は、全般的にはこうした積 極姿勢に好意的であったが、しかしモダニズムの勃興期のトータルな構成を指向する時代の流れからすれ ば、彫刻を建築に対する装飾的な付加物のように扱うにとどまった点で不満の声もあった(注8)。 荻島も二科展に出展する一方、昭和8年の綜合試作が途絶えて以降の構造社に参加した。また、構造社 のメンバーがよく行ったように、彼も授賞用のメダルを多数制作した。こうした荻島の多彩な活動は、大 正末期の葵館の外装レリーフ辺りを契機として独自の感覚で切り拓いていったようである。 荻島の仕事を見渡すと、どちらかと言えば(構造社の「綜合試作」のような建築―彫刻の分離に陥るこ となく)日々実践する仕事の中で、都市そのものを相手にしてデザインを散りばめていったと言えよう。 彼はモダニズムの本質を感覚的に身に付けたからこそ都市と都市生活に関わり続け、次々と彩りを加える ことができたのだ。ショーウィンドウにきらめく最新の衣装をまとったマネキンの生き生きとした姿は、 彼の思い描いたモダニズム都市のイメージそのものであったのかもしれない。 |

戦時色が次第に色濃くなる昭和14年のこと、あたかも昭和モダニズムの中断を予言するかのように、荻島 は病に倒れあっけなくこの世を去った。大正から昭和初期のよき時代を一気に駆け抜けた一生であった。す ぐに構造社による彼の遺作展が催され、また、N氏は荻島安二同好会の代表として「荻島安二作品集」の編 纂を行った。この作品集の、今見ても古さを感じさせないほど上質な写真プレートの数々からは、N氏の荻 島へ寄せた強い哀悼の気持ちが伝わってくる(注9)。 そして2008年2月に訪問するまでずっと、世を去って久しいN氏の応接間には、所以も知られることなく作 品集の第1ページを飾る「制作中の荻島安二の肖像」(冒頭の画像)や《波》などの作品が、ただ長い沈黙を 保ったまま部屋の片隅に掲げられていたのだった。 |

■ ここに彫刻作品の掲載をお許し頂いた、現N氏宅ご家族の皆様に感謝申し上げま

す。尚、これらの現N家宅所蔵の荻島作品は公開されておりません。

■ 荻島安二に関してこれを書くまでの間に、構造社の研究を進める筑波大の齊藤祐

子氏から資料提供や多くのご教示を頂きました。この場にて感謝申し上げます。

注1,2,7:「荻島安二・人と芸術」深水正策(「美術手帳 72」1953)

注3: 文化人が多く住んだ戦前の目白や落合文化村周辺の出来事を詳述したブログ

Chinchiko Papalogの中のN氏邸拝見記を読んことが訪問のきっかけとなった。

注4:「彫刻家・荻島安二のマネキン」藤井秀雪(「マネキン・笑わないイブたち」

INAX BOOKLET '90 No.Ⅱ所収,1990)などで「七彩」出身の藤井氏がマネキ

ン史を語っている。

注5:「マネキン」荻島安二(「アトリエ」VOL.12-9)

注6: 昭和5年当時の二科展で荻島の「首」を評して、「今日キネマとか、劇とかで

しか表現の不可能な対象に見へるのだが、それをかくも生き生きとつかまえて

いる妙な技術には関心させられる」と荻島が映画の表現を彫刻に取り入れたこ

とを看破している。「二科七十年史」(二科会,1985)

注8:構造社に関する主な文献を、以下に挙げる。

・「構造社展 昭和初期彫刻の奇才たち」図録

(浜崎礼二,前村文博他,キュレイターズ,2005)

・「構造社」研究―イワン・メストロヴィッチとその影響― 齊藤祐子

(眞保亨先生古希記念論文集「芸術学の視座」所収,2002)

・「構造社」研究―平和記念東京博覧会から結成まで― 齊藤祐子

(筑波大学芸術学研究誌「藝叢」第16号所収,1999)

注9:「荻島安二作品集」(荻島安二同好会,1940)

|