...................... ......................住吉屋百貨店, (「建築画報」1924(大正13)年3月号から) |

林屋食堂 (アールヴィヴァン1989 33号(特集=「マヴォの時代」)から) |

震災の直後、村山知義らマヴォの面々はペンキを携えて街頭へ繰り出し、バラック店舗を装飾する行為を 行なった。意気消沈した街に突如出没した破壊的に過激なデザインは、こうした極限状況のなかでは嫌わ れるどころか歓迎に近い扱いを得ていたようである。 |

...................... ......................住吉屋百貨店, (「建築画報」1924(大正13)年3月号から) |

林屋食堂 (アールヴィヴァン1989 33号(特集=「マヴォの時代」)から) |

マヴォのバラックでは、建築要素(そのものの輪郭,窓,外壁の模様など)は打ち消され、あるいは 描かれた図案と一体化し、明らかに秩序に逆行した断片化への指向を反映している。恐らくここには 未来派絵画の影響もあろう。 いずれにせよ、これがグラフィックなのか、パフォーマンスの軌跡であるのか建築であるのか、芸術 分野の領域を打ち砕いていると同時に、見方を変えれば建築とは何かを逆説的に問うているように思 えてくる。(註1) |

註1:建物を色彩で覆う外装については、ブルーノ・タウトが1920年より土木建築課長を勤めたマグデブルグ

で行われており、森口多里「表現主義建築図集」(洪洋社,1923)の写真図版からも確認できる。

また、分離派石本喜久治も「建築譜」などで紹介しており、彼の朝日新聞社で実施されたポリクローム

外装にヒントを与えたのではないかと思われる。

村山らのバラック装飾への影響関係についても、五十殿利治(「大正期新興美術運動の研究」スカイドア,

1995)中で示唆されている。

|

....................................... .......................................

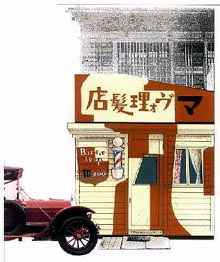

マヴォ理髪店 (アールヴィヴァン1989 33号(特集=「マヴォの時代」から) , (右は筆者によるカラー想像復元案) |

未来派画家普門暁が経営していた理髪店。今から15年前(1992年)に市町村会館の一室で同氏ご親族が 経営を続けていた。訪れてみると村山氏のが戦後描いたと思われる色紙が一枚飾られておりそれだけ が当時を偲ばせるしつらえだった。その時伺った話として、村山氏らがいきなり数人で外装に取りか かるや下書きのようなものも無くいきなりペンキを塗り始めて仕上てしまったのに驚いたとのことで ある。 実際の色などご記憶の範囲で聞き取りし、私の想像も交えながら右のカラー図を作ってお礼に差し上 げた。(受け取って頂いたこと自体ありがたいことだった) 現在は、テナントとして入居していた市町村会館も建替えられ、既に理髪店も無くなっていた。 |

...................... ......................

森江書店, 本郷(「建築新潮」(大正13年7号)から) , (右は筆者によるカラー想像復元案) |

当HPに森江書店を掲載したことで、2002年5月に末裔の方から2度ほど当掲示板に書き込みを頂いた。 貴重な証言としてここに掲載させて頂く。(改行など一部加工しています) |

○森江書店の末裔 投稿者:もりえ 投稿日: 5月28日(火) 私の家のルーツを発見し、興奮しております。森江書店については、現在は未詳ではあり ません。店そのものは、10年程前に畳みましたが、叔父・叔母が今でも港区内に住んで おります。まずはご報告まで。 ○本郷の分家のようです 投稿者:もりえ 投稿日: 5月29日(水) ご返信ありがとうございます。ご指摘のように、どうもあれは私の爺さんの腹違いの兄弟 が開いていた本郷の店のようです。父にも知らせましたが、どうも本郷のようです。 以下、父からのメールの転記です。 >写真から見ると,森江本店ではなく本郷の森江書店では無いかと思われます. >飯倉の森江の家は右にそば屋があり,左側はガソリンスタンドでした.もう少し棟も高か >ったようですし,森江本店は,関東大震災では壊れず(外壁などは落ちたそうですが)看 >板も漢字の「森江本店」だったとおもいます. ついでに電話で聞いたところによると、そういうアーティスティックな所に感心を寄せる、 という了見も、そっちの庶出の“叔父さん”らしい、との事です。ちなみに、港区の方は大 江戸線の赤羽橋駅の、赤羽橋口を出た向かい側に右からガソリンスタンド、蕎麦屋、そして 当家のビル、という配置になっています。きくち様がお訪ねいただいたのは、多分そちらの 方でしょう。 |

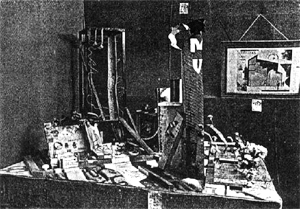

震災の翌年4月に「国民美術協会」の主催によって上野の竹の台陳列館で「帝都復興創案展」が催された。 分離派,創宇社,メテオール,ラトーなどの建築集団,森谷延雄による家具のデザインなど様々な方面 からの自由な参加が認められ、マヴォは事前の参加要望で一部屋を得て、展示内容もひときわ人気を集め たという。 |

巷で拾い集めた現実そのままの廃材が「寄せ集め」られモデルとして展示された。この廃墟のような残骸 片の集積は都市に訪れたアナーキーな気分を示し、わずかばかりの構成感覚の片鱗がこれを賛美している かのようである。 また、マヴォによるバラック建築案とされるものには、どうやら既成の建築を打破すべき権威として捉え これを破壊したいとする、むき出しの欲求が秘められているようだ。 |

.... ....愉快なる本屋の設計―村山知義 (「建築新潮」1924(大正13)年6月号) |

.... ....商店のための模型 ―イワノフ・スミヤヴィッチ(住谷盤根) (「建築新潮」1924(大正13)年6月号) |

カフェー―高見沢路直 (「建築新潮」1924(大正13)年5月号) |

余録 ちょっとマヴォ風デザインの古いマッチラベルを発見した。本郷の「ドム・ティオリヤ」という店のものらしい。 |

(このページ全体の追加および記述更新:2007年7月) |